カテゴリー:実践事例

ChatGPT4oを使った図解アウトプット実践レポート

最近、ChatGPT-4oの画像生成がめちゃくちゃ進化しています。

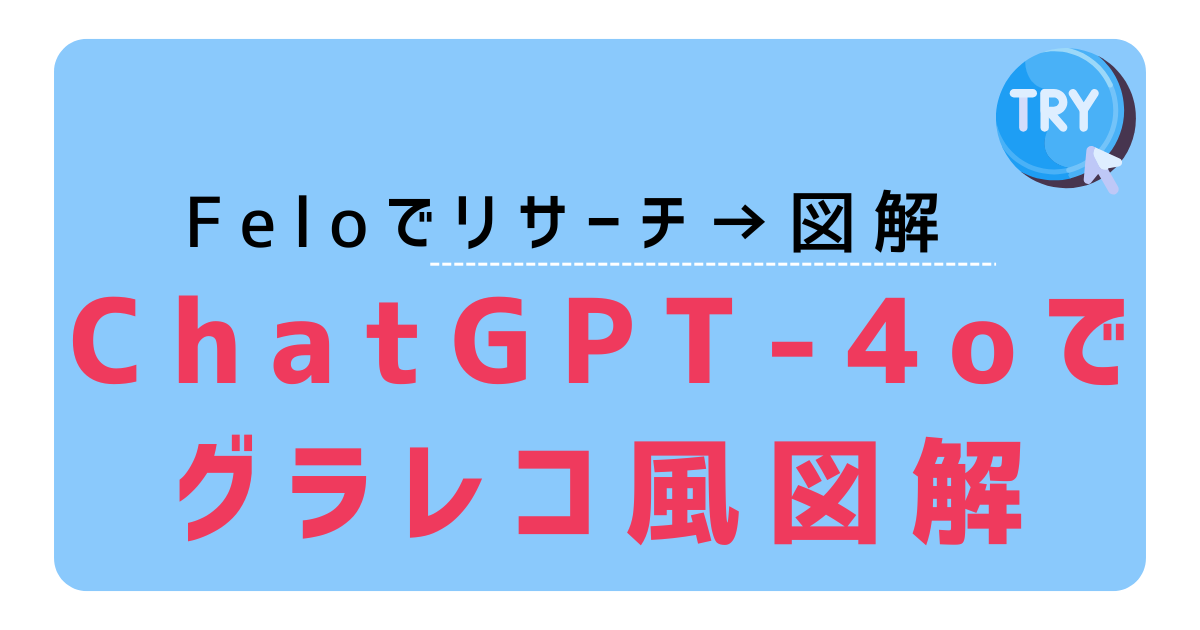

今回は、北九州AI交流会で上田さんが紹介してくれた「Feloでリサーチ→AI図解→グラレコ風画像を作る方法」を実際にやってみました!

結論から言うと・・・これ、めっちゃ使えます!

少し手直しは必要ですが、手軽に図解が作れて、資料・ブログ・プレゼンに使えるレベル。

実際の手順を画像付きで紹介するので、ぜひ真似してやってみてください!

今回やった流れ(ざっくり)

- Feloで情報収集(北九州AI交流会の改善策を検索)

- マインドマップにまとめる(今回はFeloのマインドマップ機能使用)

- そのままAI画像生成(図解風の出力)

- ChatGPT-4oに「グラレコ風で出して」と指示

- Canvaで微修正(文字のズレなどを整える)

実際の画像と手順(ビフォーアフター)

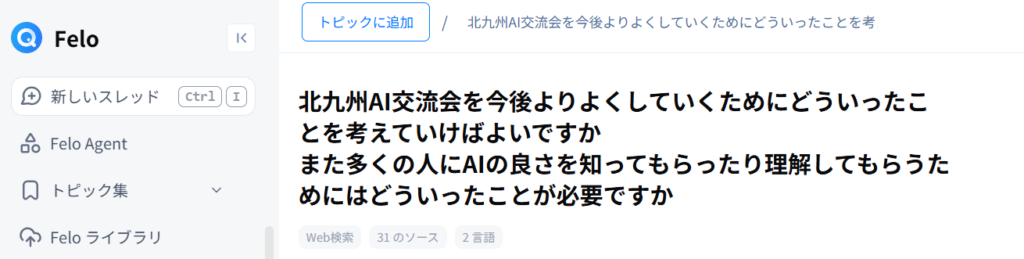

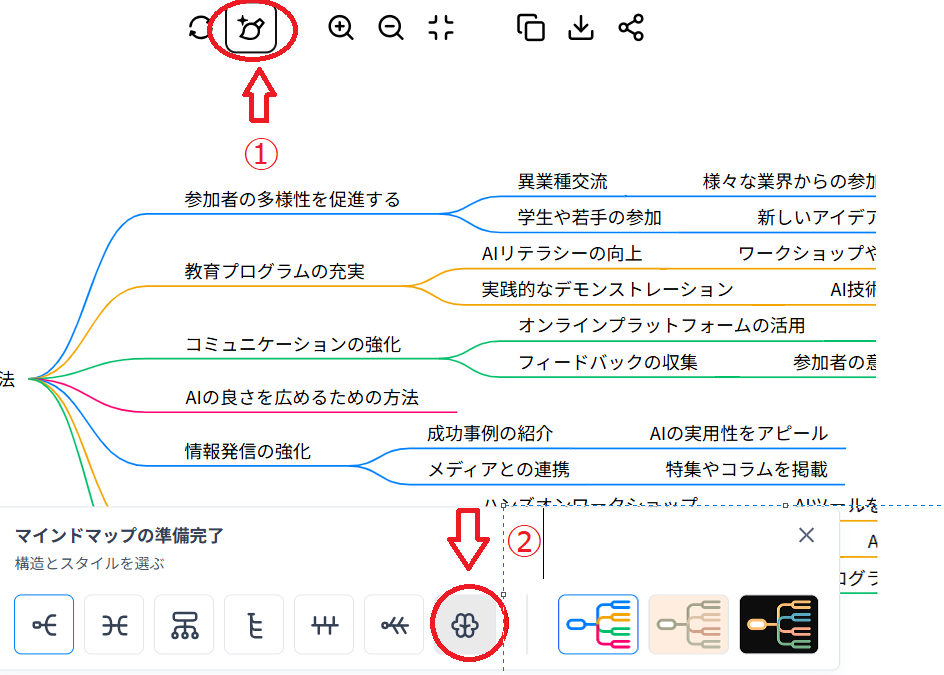

① Feloでマインドマップ作成

Feloで検索をします。https://felo.ai/ja/search

北九州AI交流会の改善策とAIの普及方法

北九州AI交流会をより良くするためには、以下のような取り組みが考えられます。

1. 参加者の多様性を促進する

- 異業種交流: 様々な業界からの参加者を募ることで、AIの応用範囲を広げ、異なる視点からの意見交換を促進します。

- 学生や若手の参加: 学生や若手の専門家を招待し、彼らの新しいアイデアや視点を取り入れることで、交流会の活性化を図ります。

2. 教育プログラムの充実

- AIリテラシーの向上: AIの基本的な知識や活用方法を学ぶワークショップやセミナーを定期的に開催し、参加者の理解を深めます。特に、AIの「できること」と「できないこと」を明確にすることが重要です。

- 実践的なデモンストレーション: AI技術の実際の応用例を示すデモを行い、参加者がAIの利点を具体的に理解できるようにします。

3. コミュニケーションの強化

- オンラインプラットフォームの活用: SNSや専用のフォーラムを通じて、参加者同士の情報交換や意見共有を促進します。これにより、交流会の外でも継続的なコミュニケーションが可能になります。

- フィードバックの収集: 参加者からの意見や感想を定期的に収集し、次回の交流会に反映させることで、参加者のニーズに応じた内容を提供します。

AIの良さを広めるための方法

1. 情報発信の強化

- 成功事例の紹介: AIを活用した成功事例や具体的な成果を広く紹介することで、AIの実用性をアピールします。特に、地域の企業や団体がどのようにAIを活用しているかを具体的に示すことが効果的です。

- メディアとの連携: 地元メディアやオンラインプラットフォームと連携し、AIに関する特集やコラムを掲載してもらうことで、一般の人々への認知度を高めます。

2. 体験型イベントの開催

- ハンズオンワークショップ: 参加者が実際にAIツールを使ってみることができるワークショップを開催し、体験を通じてAIの利点を実感してもらいます。

- 地域イベントとのコラボレーション: 地域の祭りやイベントと連携し、AIに関するブースを設けることで、より多くの人々にAIの魅力を伝える機会を増やします。

3. 教育機関との連携

- 学校教育への導入: 地元の学校と連携し、AIに関する教育プログラムを導入することで、若い世代からAIへの理解を深めます。特に、AIの倫理や社会的影響についての教育が重要です。

これらの取り組みを通じて、北九州AI交流会をより充実させ、AIの良さを広く理解してもらうことが可能になります。

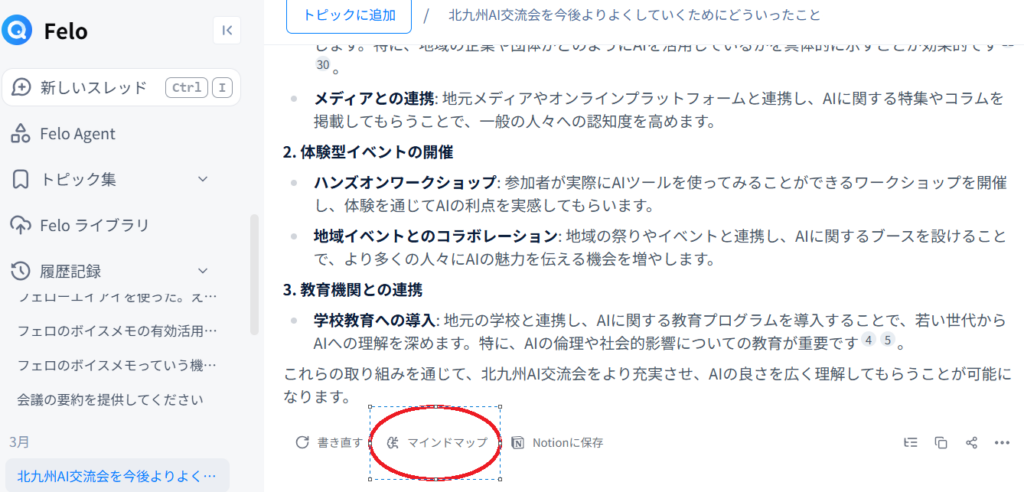

検索結果がでたら 下部にあるマインドマップをクリックします

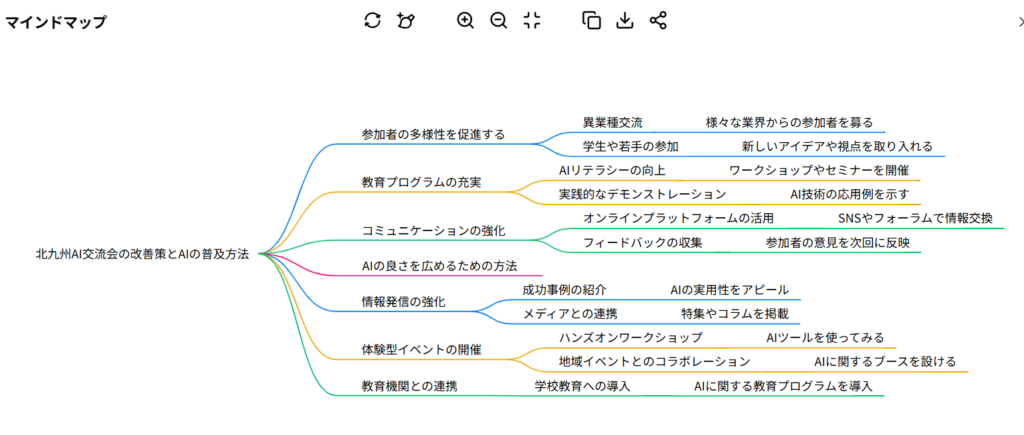

すると以下のようなマインドマップが作成されます

【ポイント】

Feloのマインドマップ機能は情報整理に超便利。

一旦ここで思考を可視化すると後がラク。

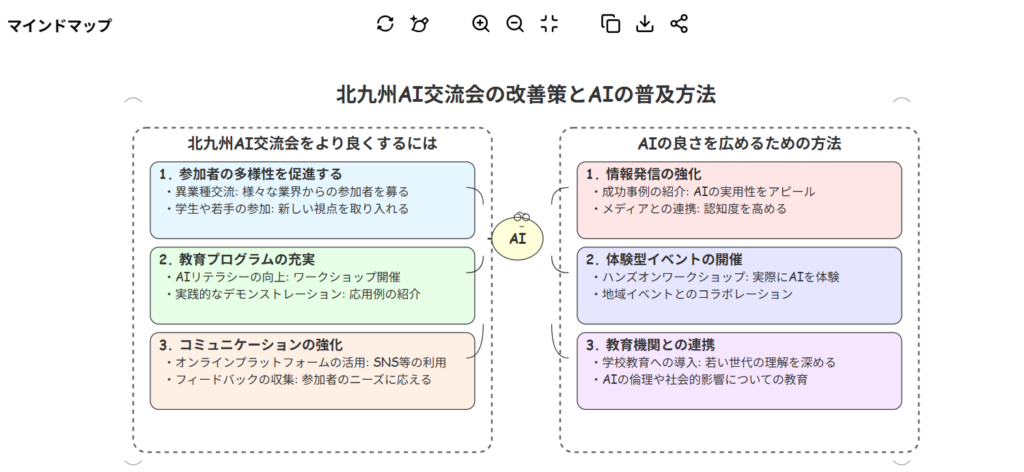

② AI画像としてそのまま出力

①マインドマップができたら、上のほうにある筆のようなアイコンをクリック

②AI図解を選んで図解にしてもらいます

【感想】

最初は普通の図解って感じ。デザイン性はまだ普通。

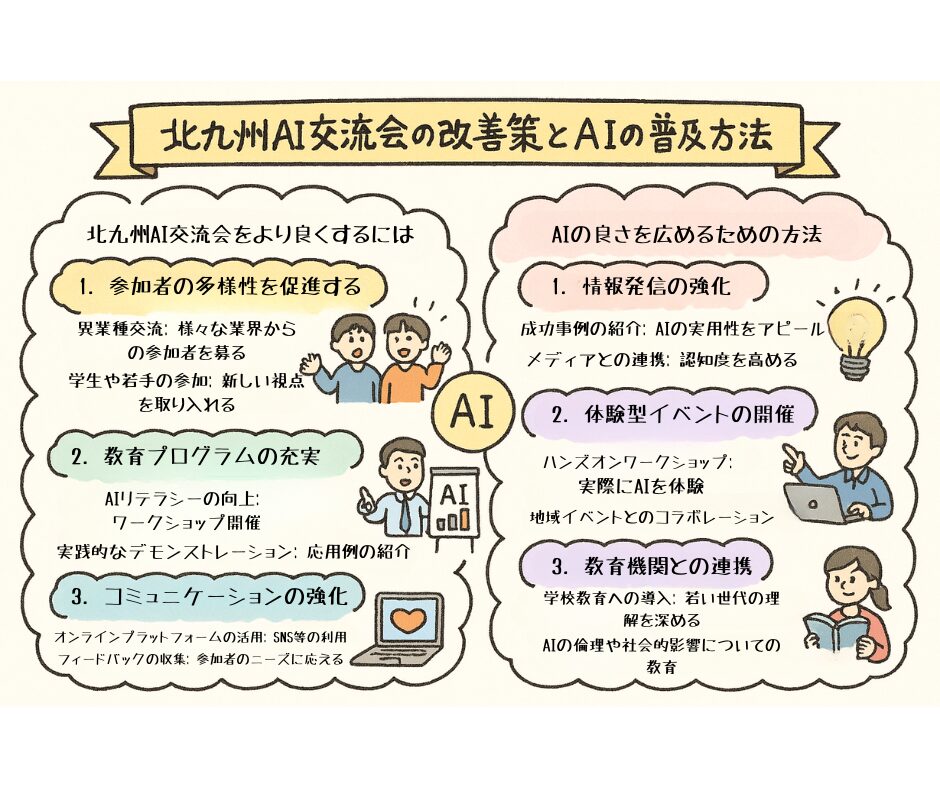

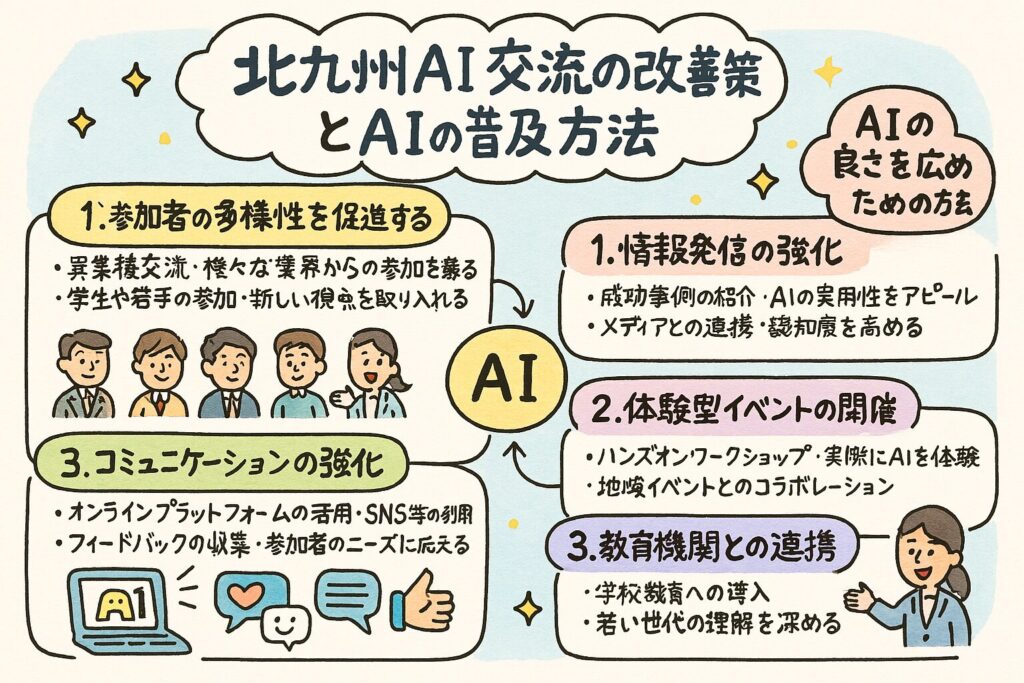

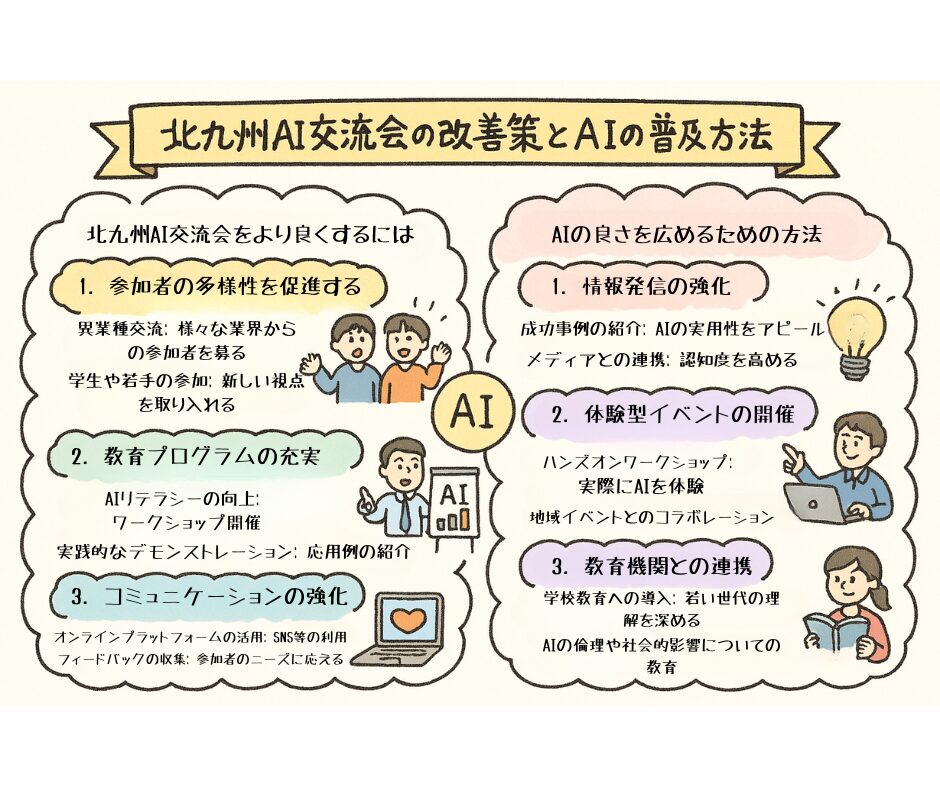

③ ChatGPT-4oでグラレコ風に変換

(chatGPT4oへのプロンプト)

添付した画像をグラフィックレコーディング(グラレコ風)にして

【ポイント】

プロンプトに「グラレコ風・手書き風・日本語・柔らかい感じで」などを入れるとそれっぽくなる。

日本語は若干おかしいところが出るので注意。

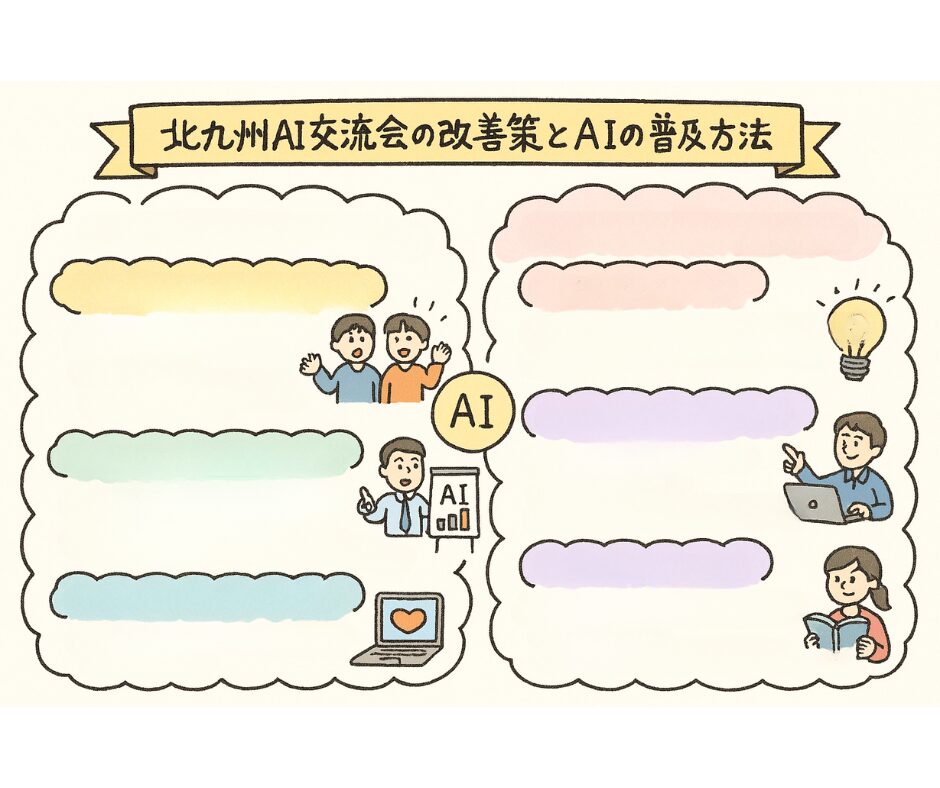

このようにきちんと所望の形で出力されない場合もあります。たとえば内容が変わってしまったりします

上の図では2コミュニケーションの強化がなくなってしまいました。

そんな場合はプロンプト自体を英語にしたり、日本語のテキストの部分を具体的に入れてあげるとより精度高く出来上がります。それもChatGPTに聞けばそのプロンプトを出してくれます。

(chatGPT4oへのプロンプト)

A hand-drawn style infographic in Japanese, styled like graphic recording (グラレコ風), with soft pastel colors, cloud-shaped sections, banners, handwritten Japanese text, and playful doodle-style icons. The layout should be visually attractive, clean, and easy to read like something shown in a workshop or classroom. All Japanese text must be reproduced accurately and completely, with correct spelling and good legibility. Do not omit or alter any part of the content.

Please use the following Japanese text exactly as written in the infographic:

タイトル:

北九州AI交流会の改善策とAIの普及方法

【左側】北九州AI交流会をより良くするには

- 参加者の多様性を促進する

・異業種交流:様々な業界からの参加者を募る

・学生や若手の参加:新しい視点を取り入れる - 教育プログラムの充実

・AIリテラシーの向上:ワークショップ開催

・実践的なデモンストレーション:応用例の紹介 - コミュニケーションの強化

・オンラインプラットフォームの活用:SNS等の利用

・フィードバックの収集:参加者のニーズに応える

【右側】AIの良さを広めるための方法

- 情報発信の強化

・成功事例の紹介:AIの実用性をアピール

・メディアとの連携:認知度を高める - 体験型イベントの開催

・ハンズオンワークショップ:実際にAIを体験

・地域イベントとのコラボレーション - 教育機関との連携

・学校教育への導入:若い世代の理解を深める

・AIの倫理や社会的影響についての教育

Make it fun, friendly, and engaging, with matching doodle icons or small characters representing the ideas (e.g., students, laptops, light bulbs, charts, etc.).

これでも十分使えるのですが、やはり日本語の部分が気になるという人は最後に自分で修正します

④ Canvaで微修正して完成!

CANVAのマジック消しゴムかTEXT REMOVERというアプリを使ってテキストを消します

TEXT REMOVERのほうが簡単ですが、少しうまくいかない部分はマジック消しゴムでやるとよい気がします。もしくは図によっては最初からマジック消しゴムのみでもよいかもしれません。

あとは入力するテキストをもともとのFeloのページからコピペして張れば完成です。

日本語の精度を求める場合にはこちらのやり方がよいかもしれません

【修正ポイント】

・日本語の誤字修正

・文字位置の調整

・色やアイコン追加(好みでOK)

この方法のメリット・デメリットまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 誰でも図解が作れる | 日本語の文字がおかしい部分あり |

| デザインスキル不要 | Canvaで微修正は必須 |

| プレゼン・SNS・資料に超便利 | 最初は試行錯誤が必要 |

まとめ|このやり方、AI時代の図解術としてアリ!

今回は北九州AI交流会で教えてもらったやり方を実際に試してみましたが・・・

図解・グラレコって本当に情報が伝わりやすい!

これからの時代、

- 説明資料

- ブログ記事

- SNS投稿

- 社内プレゼン

いろんな場面でAIを活用した図解は武器になるはず。ちょっとした手間はあるけど、この手順は覚えておいて損なし。

ぜひあなたも試してみてください!

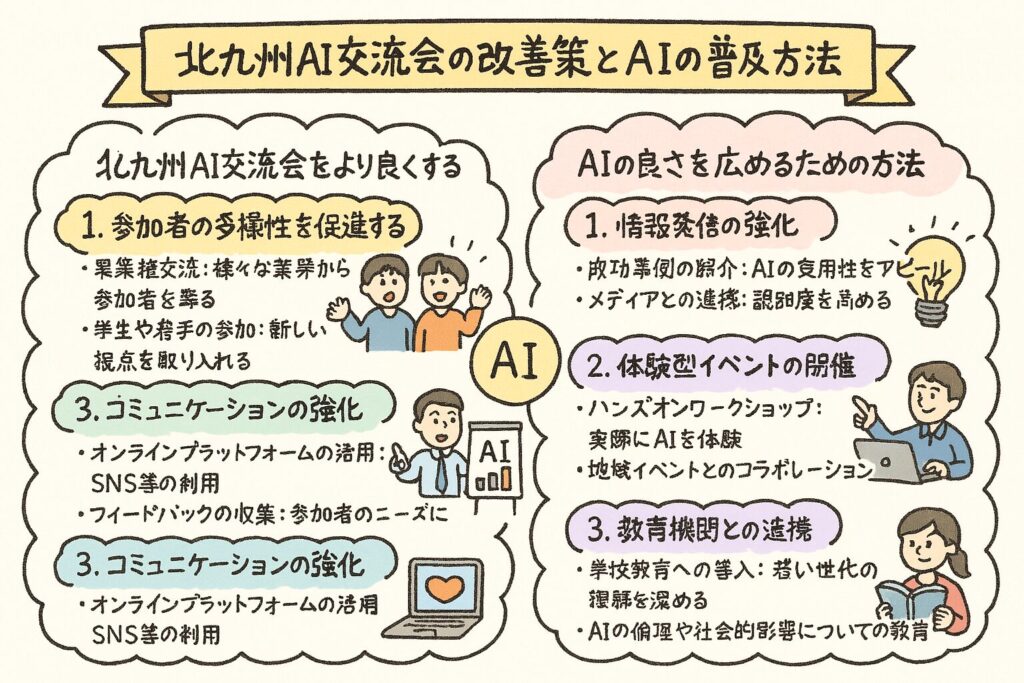

おまけですがDALLE-3に書いてもらったらこうなりました

カテゴリー:実践事例